インターネット技術の進歩によって、パソコンやスマホが爆発的に普及しました。現代社会においてなくてはならない、必要不可欠なものとなっています。

そのような中で相続が発生した場合、パソコンやスマホの中のデータ、アカウントなどはどうなってしまうのか、疑問に思われるのではないでしょうか。

それらも相続されるのでしょうか。

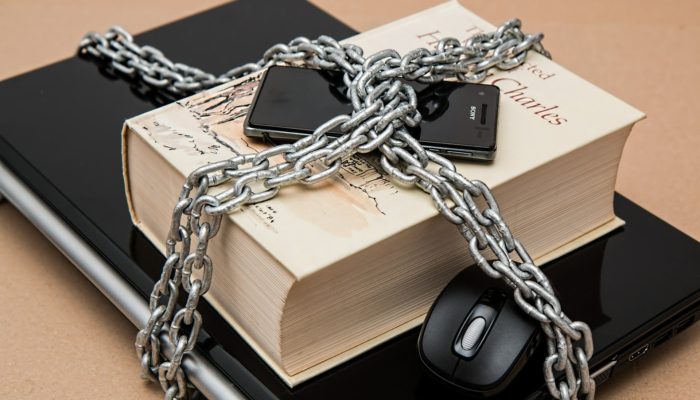

以下では、いわゆる「デジタル遺品」「デジタル遺産」についての解説していきます。

1.デジタル遺品とは?

デジタル遺品(もしくはデジタル遺産)とは、主に被相続人が生前保有していた次のものを指します。

◆パソコンやスマホの中のデータ(画像、文章、アカウントなど)

◆USB、外付けハードディスクなどの記録媒体

◆メール、ホームページ、ブログ、クラウドデータなどのweb上のデータ

◆ネットショッピング、有料サービス、ネット銀行、ネット証券口座など

相続人が、パソコンやスマホなど電子機器自体を発見、確認できても、実際にその中にアクセスしなければ遺産すべてを把握することは困難です。

なかにはお金が絡むものもありますので、把握できないことにより、想定外の損失が生じる場合もあります。

パソコンやスマホにログインするにはパスワードを入力する必要があります。

しかし、そのパスワード、普通は他人に知らせていないでしょうからログイン、アクセスすることはできません。

場合によっては専門業者に依頼して解析、解除することになりますが、多額の費用がかかってしまいます。

2.デジタル遺品は相続される?

デジタル遺品も通常の遺品と同様に相続の対象(または実質、相続の対象)になる、と考えてもよいです。

たとえば、被相続人の使用していたパソコン自体は当然相続できますが、その中に保存されているデータはどうなのか。

「データなどはモノでも権利でもないため相続されないのでは」と考えることができますが、パソコンなどの電子機器自体が相続対象になるため、その中のデータも一体である、とみることもできます。

つまり、処分するもしないも相続人の自由、となります。

処分できるのであればデータ自体も「事実上」、相続されると考えてよさそうです。

また、インターネットアカウントなどの契約に基づくものについては、データとは異なり契約なので、相続できないなどの特約がない限り、通常の契約関係と同様に、基本的には相続性があります(一般的な契約当事者の地位は相続の対象となります)。

3.デジタル遺品にアクセスできない場合のリスク

相続性が認められ相続したとしても、パスワードが不明なためデジタル遺品にアクセスできない、内容を把握できない、といったリスクはいまや想定以上でしょう。

◆仕事をうまく引き継げない、必要なデータが分からない

◆有料サービスが無駄に引き落とされている

◆インターネット上の口座なので、お金をおろせない

◆株やFXなどの金融商品を放置したことによって、かなりの損失が出ている

◆知らないうちに個人情報が流出していた

以上のような弊害やトラブルが生じる可能性があります。

場合によっては相続人の間で責任の押し付け合いなどが起き、最悪、紛争に発展する可能性があるかもしれません。

4.アカウント情報などを整理しておく

デジタル遺品をそのままにしておくのは避けるべきで、相続人が困らないよう、生前できることをやっておくことです。

最も有効な方法は、家族とアカウント情報などを共有することですが、一般的には難しいでしょう。

共有までは困難であっても、アカウント情報などを一覧表にしておくことはできるのではないでしょうか。

財産目録を作成しておき、そこにそれらの情報を記載しておくのです。

目録までとはいかなくとも、最低限、IDやアカウント情報などをメモした紙を残しておき、自分の死後、発見される可能性の高い場所に保管しておくことをオススメします。

たとえば、遺言書の中や預金通帳の中にメモをはさんでおく、貸金庫の中に入れておくなどです。

それらは相続人の目につきやすい場所なので、(いずれは)発見される可能性が高いのではないでしょうか。

5.まとめ

デジタル遺品の問題は今後ますます議論になってくるところです。

前述のようにメモなどを残しておく方法は一例ですが、遺された家族にムダな費用や労力をかけさせないためにも、いわゆるデジタル終活を生前やっておくことです。

近年、利用が増えている「エンディングノート」を活用し、そこにデジタル情報を記載しておくことも有用です。